博德泽制冷 | 为什么制冷系统一定要过冷度?

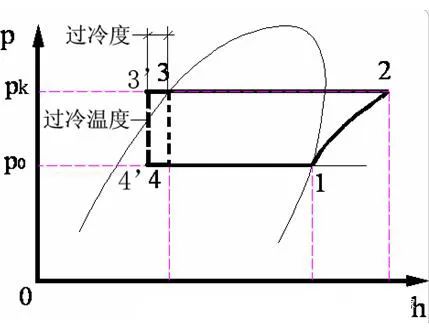

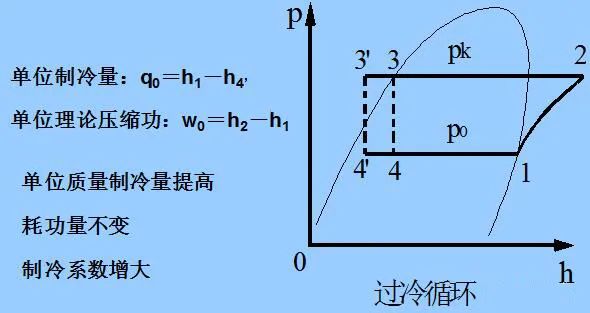

“过冷”:就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。

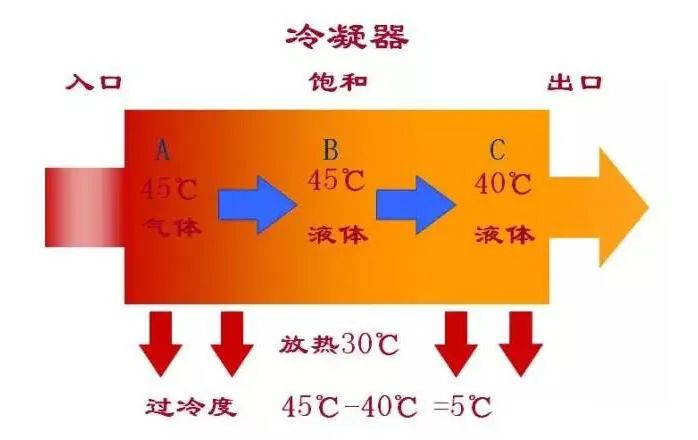

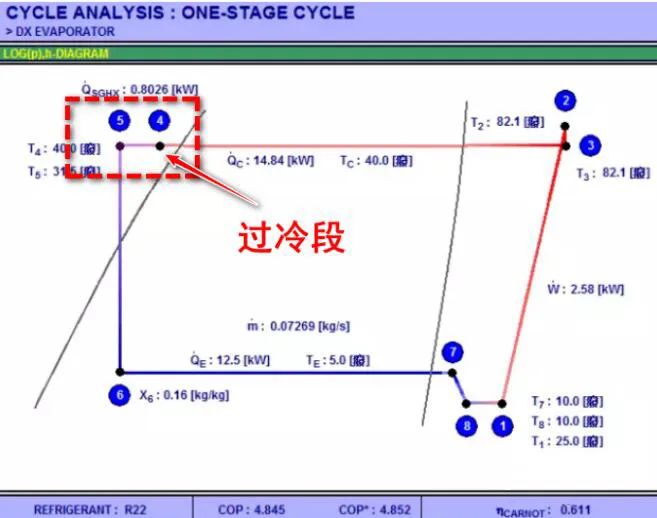

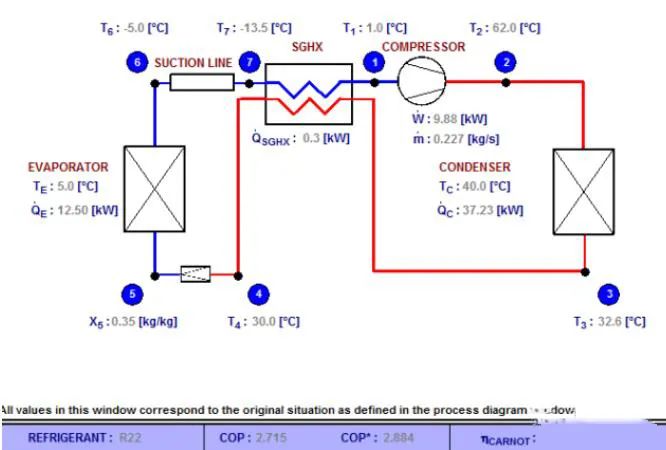

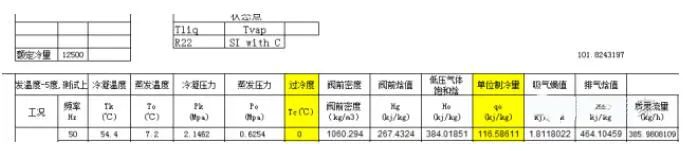

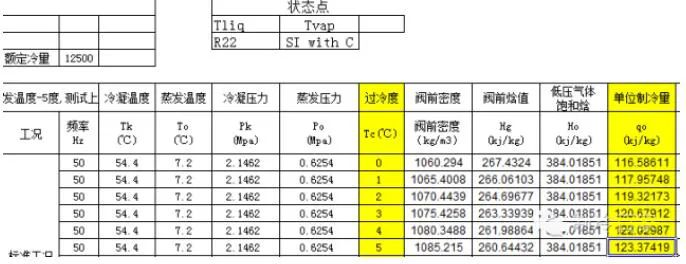

以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间为45℃,A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。B-C间所有的气体已经变为液体,状态为全液体状态,并且不断向周围散热,使温度继续下降(显然),譬如降至40℃ 。这时冷凝器出口温度比冷凝器内的温度低5℃,这种状态称为过冷,我们称这时流出的冷媒有5℃的过冷度。

工程上,一般将排气压力近似看作冷凝压力,排气压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体的温度之差,作为过冷度。之所以这样近似,是因为冷凝器的压降相对于蒸发器而言较小。排气压力与真正的冷凝压力差值较小,采用这样的近似带来的误差,可以忽略。

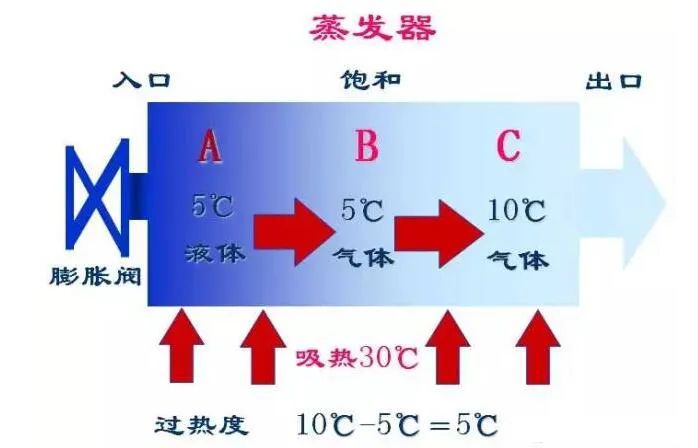

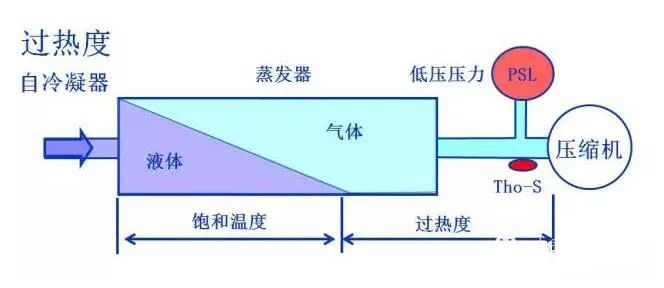

过热前的饱和温度与过热后的饱和温度之差,称为过热度。

在一定的压力下,温度高于饱和温度的蒸汽,称为过热蒸汽。制冷压缩机排气管处的蒸汽温度,一般都高于饱和温度,故都属于过热蒸汽,称之为“排气过热”。

1、有害过热:

由于回气管(吸气管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递而加热,这种现象称之为“吸气过热”或“管道过热”。这种过热会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,导致单位容积制冷量降低,压缩机的制冷量减少,这对制冷循环是不利的,在这问题上称为“有害过热”。

因此,要求在吸气管道上必须做好隔热,尽量缩短吸气管的长度,以减少这种有害过热。

2、有益过热:

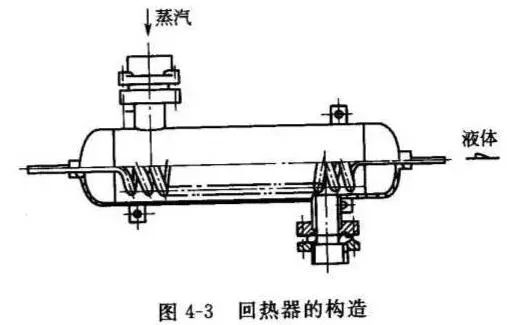

在使用膨胀阀的氟制冷系统中,应用过热度来调节热力膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产生的过热,也属于有益过热。

假设蒸发器内的压力为0.49MPa,则饱和温度为5℃。饱和状态的A-B间为5℃ , A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。B-C间所有的液体已经变为气体。状态为全气体状态,并且周围的热量将会侵入,使温度继续上升(显热),譬如升至10℃。这时蒸发器出口温度比蒸发器内的温度高5℃。这种状态称为过热,我们称这时流出的冷媒有5℃的过热度。

对于风冷冷凝器,3-5℃的过冷度比较合适。

制冷系统正常循环时,冷凝器的出口一般都会有一定的过冷度。

如果没有过冷度,两相冷媒中的液体在“液管”中压力稍有损失,液体就会【闪发】,饱和液体由于压力的降低必然会蒸发。液体蒸发会吸收周围的热量,剩余的液体随之降温,又达到相应压力下的饱和温度,就这样两相冷媒边前进,边闪发,边饱和,直到到达蒸发器入口。最终到达蒸发器的两相冷媒的干度就会比设计的干度大很多,液相成分减小,就无法满足蒸发器的蒸发量,制冷效果当然会降低。

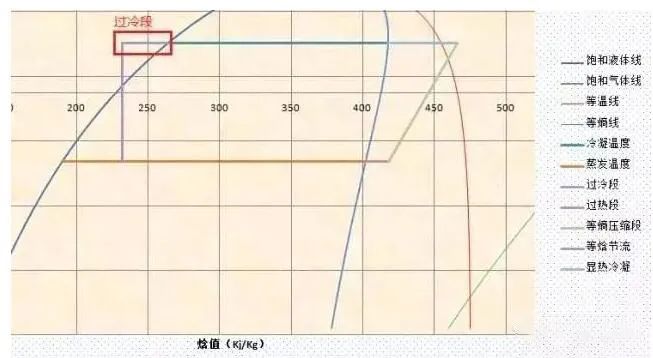

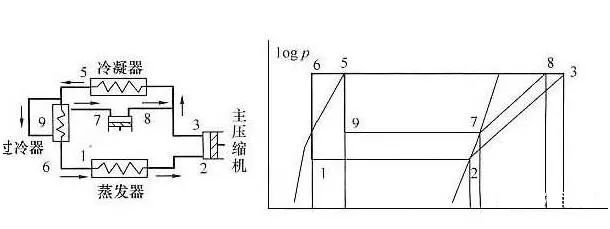

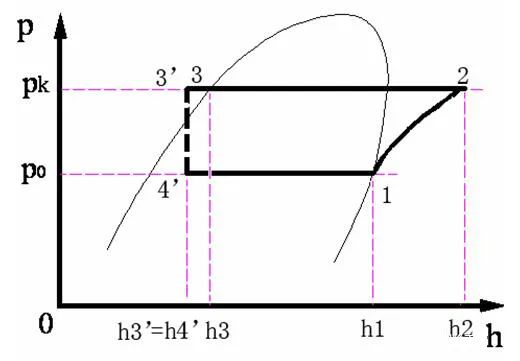

另外具有一定的过冷度,才有可能绘制出令人可信的压焓图。对于基本的单级压缩式制冷系统,压焓图上有四个点,分别是:

① 压缩机吸气口—过热蒸汽;

② 压缩机排气口—过热蒸汽;

③ 冷凝器出口—过冷液体;

④ 蒸发器的入口—两相冷媒。

①、②和③点都是单相状态,根据压力和温度值,可以计算出对应的焓值。

根据压力和焓值,可以在压焓图中确定位置;

因为在两相区中,压力和温度是一一对应的,一个饱和压力对应一个饱和温度。压力线与温度线,在两相区中是一条重合的水平线。

因为测量误差,测量得到的压力值和温度值,很难做到一一对应:

①如果温度值小于压力对应的饱和温度,则说明是过冷液体;

②如果温度值大于压力对应的饱和温度,则说明是过热气体。

这与前面的条件,冷媒是两相状态,相矛盾。

那可不可以说,冷媒处在测量得到的压力值的饱和液或饱和线上呢?焓值用其饱和液或饱和气的焓值代替。

这也不可以,因为饱和温度上下相差0.1度,其对应的焓值就会相100~200kJ/kg。

两相点在压焓图的实际的位置,究竟是在饱和液线上,还是饱和气线上,或之间的水平线上的某个位置,这都难以确定。

所以一定要有充分的过冷度或过热度,才可以计算其对应的焓值。

制冷技术:冷库需要什么设备?如何选择制冷设备?

制冷技术:冷库需要什么设备?如何选择制冷设备?

制冷技术:冷库安装最常用机组配置图

制冷技术:冷库安装最常用机组配置图

杭州建造一个30平方小型冷库大概需多少钱?

杭州建造一个30平方小型冷库大概需多少钱?

冷库及其配套设备选型

冷库及其配套设备选型